(かばん):標の想いの欠片

(かばん):オフィーリアの育てた黒薔薇

装備枠(首):337ふぁいあのチカチカ蝋燭

装備枠(右手):[手]面影の一欠片

装備枠(左手):[手]冥界人形ヴィオレッタの鳥籠

(かばん):オフィーリアの育てた黒薔薇

装備枠(首):337ふぁいあのチカチカ蝋燭

装備枠(右手):[手]面影の一欠片

装備枠(左手):[手]冥界人形ヴィオレッタの鳥籠

アイリが残した紙切れ

「まつろう影が振り返るはずもなく。 後ろに佇む姿かたちなど捉えられるわけもなく」

「掲げたはずの星も見えず、立ち込める暗闇は悪夢への階のよう」

「やがて朝が来る。 夜の終わりを告げに、白い陽が昇る」

「僕がついて行けるのはここまで。 尤も、そんなことわかっているだろうがね」

長い尾を揺らすように、暗がりに佇む"それ"は不意に笑みをたたえる。

眩しいばかりの暁光を鬱陶しく思うように細めた双眸さえも、あたかもそう彩られたように思えた。

「天上の星など見えなくとも、君が抱いた夢は消え失せなどしない」

「叶えたい夢は叶ったかい。 それとも、新しい望みでも見つけたかい?」

「君ならばいっとう、本質的に──僕のようなものを忌避するだろう」

「構わないさ。 君が無我夢中にでも真直ぐ突き進もうとするように、僕が僕であるように」

「近しくて遠い隣人へ。 望むものは多かれど、好きに生きる今の実りさえあればいい」

「いつかいつかの日への望みを開花させるために。 ただ蹲るように、そこに留まりながら」

「やがて散華するとしても、それだけが唯一の望みなのだから」

「そこに後悔などありもしないだろう。 たとえ希望が見えなくとも」

「夢の傀儡に、追わねばならぬ星など見えるはずもないんだよ」

「命運など信ずることもない。 眼前に広がる景色だけが現実なのだから」

「自由で、奔放で。 行きつく果ても見えない。 それだけが、確かに望んだ世界だ」

寂しさを伴わせるような沈んだ声色で、淡々と語るように"それ"は云う。

彼が暗闇へと向き直れば、そこには燦然と瞬く光がひとつあった。そうして、

「──君にはどんな景色に見えている?」

「答えなくとも構わないさ。 興味本位だよ」

「ただ。 願わくば、」

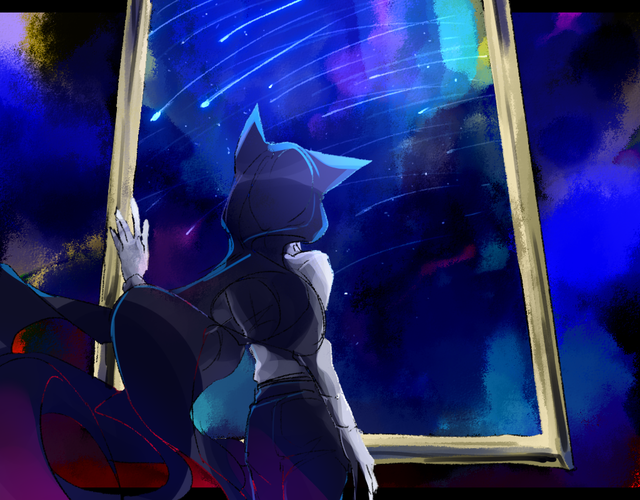

"それ"は、__男は、額縁に手をかけるようにゆっくりと暗がりに触れる。

身もよだつような蟠る闇夜のただなかに、意識が囚われんばかりの光が降り注いだ。

「振り返ることのなくなった、──いつかの憧憬がそこにあればいい、と」

「そう思うらしい。」

黒猫が一匹、鳴いている。

廃れたアトリエに人影などあるはずもなく、ただ溢れんばかりの陽光が景色を照らし出した。

乾いた絵のパレット。がらんどうの額縁。打ち捨てられた絵筆。

忘れ去られたようなそれらは、ただあるべき場所で眠りに就いている。

「猫も杓子も、征くべき先にいきつくだろう」

「夢の最果てへ。 そうあれと、そう望んだのだから」

「まつろう影が振り返るはずもなく。 後ろに佇む姿かたちなど捉えられるわけもなく」

「掲げたはずの星も見えず、立ち込める暗闇は悪夢への階のよう」

「やがて朝が来る。 夜の終わりを告げに、白い陽が昇る」

「僕がついて行けるのはここまで。 尤も、そんなことわかっているだろうがね」

長い尾を揺らすように、暗がりに佇む"それ"は不意に笑みをたたえる。

眩しいばかりの暁光を鬱陶しく思うように細めた双眸さえも、あたかもそう彩られたように思えた。

「天上の星など見えなくとも、君が抱いた夢は消え失せなどしない」

「叶えたい夢は叶ったかい。 それとも、新しい望みでも見つけたかい?」

「君ならばいっとう、本質的に──僕のようなものを忌避するだろう」

「構わないさ。 君が無我夢中にでも真直ぐ突き進もうとするように、僕が僕であるように」

「近しくて遠い隣人へ。 望むものは多かれど、好きに生きる今の実りさえあればいい」

「いつかいつかの日への望みを開花させるために。 ただ蹲るように、そこに留まりながら」

「やがて散華するとしても、それだけが唯一の望みなのだから」

「そこに後悔などありもしないだろう。 たとえ希望が見えなくとも」

「夢の傀儡に、追わねばならぬ星など見えるはずもないんだよ」

「命運など信ずることもない。 眼前に広がる景色だけが現実なのだから」

「自由で、奔放で。 行きつく果ても見えない。 それだけが、確かに望んだ世界だ」

寂しさを伴わせるような沈んだ声色で、淡々と語るように"それ"は云う。

彼が暗闇へと向き直れば、そこには燦然と瞬く光がひとつあった。そうして、

「──君にはどんな景色に見えている?」

「答えなくとも構わないさ。 興味本位だよ」

「ただ。 願わくば、」

"それ"は、__男は、額縁に手をかけるようにゆっくりと暗がりに触れる。

身もよだつような蟠る闇夜のただなかに、意識が囚われんばかりの光が降り注いだ。

「振り返ることのなくなった、──いつかの憧憬がそこにあればいい、と」

「そう思うらしい。」

黒猫が一匹、鳴いている。

廃れたアトリエに人影などあるはずもなく、ただ溢れんばかりの陽光が景色を照らし出した。

乾いた絵のパレット。がらんどうの額縁。打ち捨てられた絵筆。

忘れ去られたようなそれらは、ただあるべき場所で眠りに就いている。

「猫も杓子も、征くべき先にいきつくだろう」

「夢の最果てへ。 そうあれと、そう望んだのだから」